RANKING

「その資料、伝わっている?」初めてでも伝わるプレゼン資料の作り方

プレゼン資料を作るとき、「何から手をつければいいかわからない」「スライドを作ってみたけど、伝わる気がしない」などの不安を感じたことはありませんか?

特に、初めてプレゼンを任された人にとっては、構成もデザインも手探りで、不安が大きくなりやすいでしょう。

そこで本記事では、「伝わる資料」を作るための考え方から、構成・デザイン・作成の流れまでを解説します。

プレゼン資料の目的と重要性

プレゼンテーションとは、単に情報を伝えることではなく、聞き手に行動を促すための「提案」や「説明」です。その目的は、相手を納得させ、「動いてもらうこと」にあります。

この目的を果たすためのカギとなるのが、プレゼン資料です。

資料は、話の流れを補い、内容を整理し、説得力を高めるツールです。

“presentation”という言葉は、“present(贈り物)”に由来します。つまり、プレゼンは聞き手へのギフト。「この話、聞いてよかった」と思ってもらえる内容こそ、優れたプレゼンです。

だからこそ、プレゼン資料はプレゼン成功の明暗を分ける、最も重要な要素のひとつです。

成功するプレゼン資料の4つの要素

ここでは、成功するプレゼン資料の4つの要素を紹介します。

ロジカル(論理的)であること

プレゼン資料において最も基本となるのが、「ロジカル=論理的」であることです。

言いたいことが複数あっても、それが順序立てて整理されていないと、聞き手には伝わりません。

「結論→理由→具体例」のように、話の流れに一貫性を持たせることで、納得してもらいやすくなります。

視覚的にわかりやすいこと

どれだけ良い内容でも、文字ばかりのスライドでは聞き手の集中力は持ちません。

色やフォント、図解、アイコンなどを活用し、視覚的に「パッと見て伝わる」スライドを意識しましょう。

情報は1枚につき1メッセージが基本。視線の流れをコントロールするレイアウトも効果的です。資料は“読ませる”より“見せる”ことで、印象に残りやすくなります。

聞き手を引き込む展開やストーリーがあること

プレゼンで大切なのは、単なる情報の羅列ではなく「聞き手が先を知りたくなる流れ」をつくること。

たとえば「課題提示→分析→解決策→ベネフィット→まとめ」のようなストーリー構成にすることで、聞き手は内容に自然と引き込まれていきます。ストーリーテリングを意識すると、共感や納得が生まれやすくなり、プレゼンの説得力が格段に高まります。

資料は聴き手目線で作る

プレゼンの主役は、“話し手”ではなく“聞き手”です。聞き手がどんな課題や関心を持っているのかを考え、「その人にとってのメリット」や「得られる価値」が伝わる内容にすることが重要です。

プレゼン資料作成の流れ

ここでは、プレゼン資料を作る際の手順の流れを紹介します。

1.情報収集とプレゼンの目的を整理する

まずは、プレゼンの「目的」と「ゴール」を明確にしましょう。誰に向けて、何を伝え、どんな行動を起こしてほしいのかをはっきりさせることが大切です。

そのうえで、必要な情報を集め、事実やデータを整理します。

2.伝えたいことを絞り込む

情報を集めたら、今度は「伝えるべきこと」と「伝えなくていいこと」を選別します。

聞き手が知りたいことや価値を感じる情報に絞ることで、資料に無駄がなくなり、伝えたいメッセージがより際立ちます。「このプレゼンで一番伝えたいメッセージは何か?」を自分に問いかけながら、内容を磨きましょう。情報の取捨選択が、説得力のあるプレゼンのカギです。

3.構成を決める(骨組みを考える)

プレゼンの内容が決まったら、それをどう伝えるかの「構成=ストーリー」を考えます。基本的には「課題→原因→解決策→まとめ」や「結論→根拠→事例→再主張」といった流れを意識すると、聞き手が理解しやすくなります。

話の筋道を立てて、1本の物語のように組み立てることで、自然と引き込まれる資料が作れるようになります。

4.スライドを作成する

構成が決まったら、いよいよスライド作成です。

1スライド1メッセージを基本に、視覚的に伝わるデザインを心がけましょう。文字を詰め込まず、余白や図解を活用して「見てわかる」資料にすることが重要です。また、スライドの順番や流れがスムーズかどうかも意識しながら、構成をそのまま視覚化していくイメージで進めていきましょう。

5.リハーサルして修正する(改善と仕上げ)

スライドが完成したら終わりではありません。

実際に声に出してプレゼンしてみることで、「言いにくい表現」や「話の流れが不自然な箇所」に気づくことができます。

時間配分やスライドの切り替えタイミングも確認しながら、細かな修正を加えて仕上げましょう。リハーサルを重ねるほど、自信を持って本番に臨めるようになります。

プレゼン資料の構成を考えるコツ

プレゼン資料の質は「構成」で決まると言っても過言ではありません。どれだけ内容が良くても、話の流れがわかりにくければ、聞き手には伝わりません。

ここでは、プレゼンの構成を考えるうえで押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。

聞き手が「知りたいこと」から逆算する

プレゼン資料は、「自分が伝えたいこと」ではなく、「聞き手が知りたいこと」から逆算して作ることが大切です。聞き手はどんな立場で、どんな課題や疑問を持っているのかを想像し、それに応える内容を中心に構成しましょう。「この資料を見て、聞き手はどう動いてほしいのか?」という視点を持つことで、伝えるべきメッセージが明確になります。

三幕構成・PREP法・SDS法などの型を活用する

話の流れに迷ったときは、「構成の型(フレームワーク)」を活用するのが効果的です。

起承転結のような三幕構成や、「結論→理由→具体例→結論」のPREP法、「要点→詳細→要点」のSDS法などは、聞き手にとっても理解しやすいパターンです。内容に合った型を選ぶことで、自然な流れのある資料が作れ、伝わりやすさがグッと高まります。

「課題→提案→ベネフィット→まとめ」の流れで組み立てる

ビジネスプレゼンでよく使われるのが、「課題→提案→ベネフィット→まとめ」の構成です。最初に現状の問題点を提示し、その解決策としての提案を示し、それによって得られるメリット(ベネフィット)を伝えたうえで、最後に要点を再確認します。この流れは、論理性と納得感を両立できるため、多くのプレゼンで高い効果を発揮します。

プレゼン資料(スライド)のデザインのコツ

プレゼンの内容がどれほど素晴らしくても、スライドのデザインが雑だと、伝わる力は半減してしまいます。聞き手にストレスなく内容を届けるには、「見やすく」「わかりやすく」「印象に残る」デザインが欠かせません。

ここでは、プレゼン初心者でもすぐに実践できる、スライドデザインの基本的なポイントを3つに絞ってご紹介します。

情報は1スライド1メッセージに絞る

スライドに情報を詰め込みすぎると、何を伝えたいのかがぼやけてしまいます。

基本は「1スライド1メッセージ」。伝えたいことを絞り、余計な情報を削ることで、見る側の理解度が格段に高まります。文章よりも短いキーフレーズや図解で表現すると、直感的に伝わりやすくなり、印象にも残りやすくなります。

フォント・色・余白で見やすさを整える

デザインはセンスではなく「整える工夫」です。フォントは大きさ・太さ・種類を使い分けてメリハリを出し、色は使いすぎず、テーマに沿った配色に統一するのがコツです。また、余白を適切に取ることで、情報がすっきりと見え、視線の流れも自然になります。見やすさは、説得力や信頼感にも直結する大事な要素です。

グラフ・図解・写真で直感的に伝える工夫をする

複雑な内容を文章だけで伝えるのは、聞き手に負担をかけてしまいます。データはグラフに、プロセスは図解に、イメージは写真で視覚化することで、理解が格段にスムーズになります。資料を作る際は「見ただけでわかるか?」を常に意識し、視覚的に訴える工夫を取り入れていきましょう。

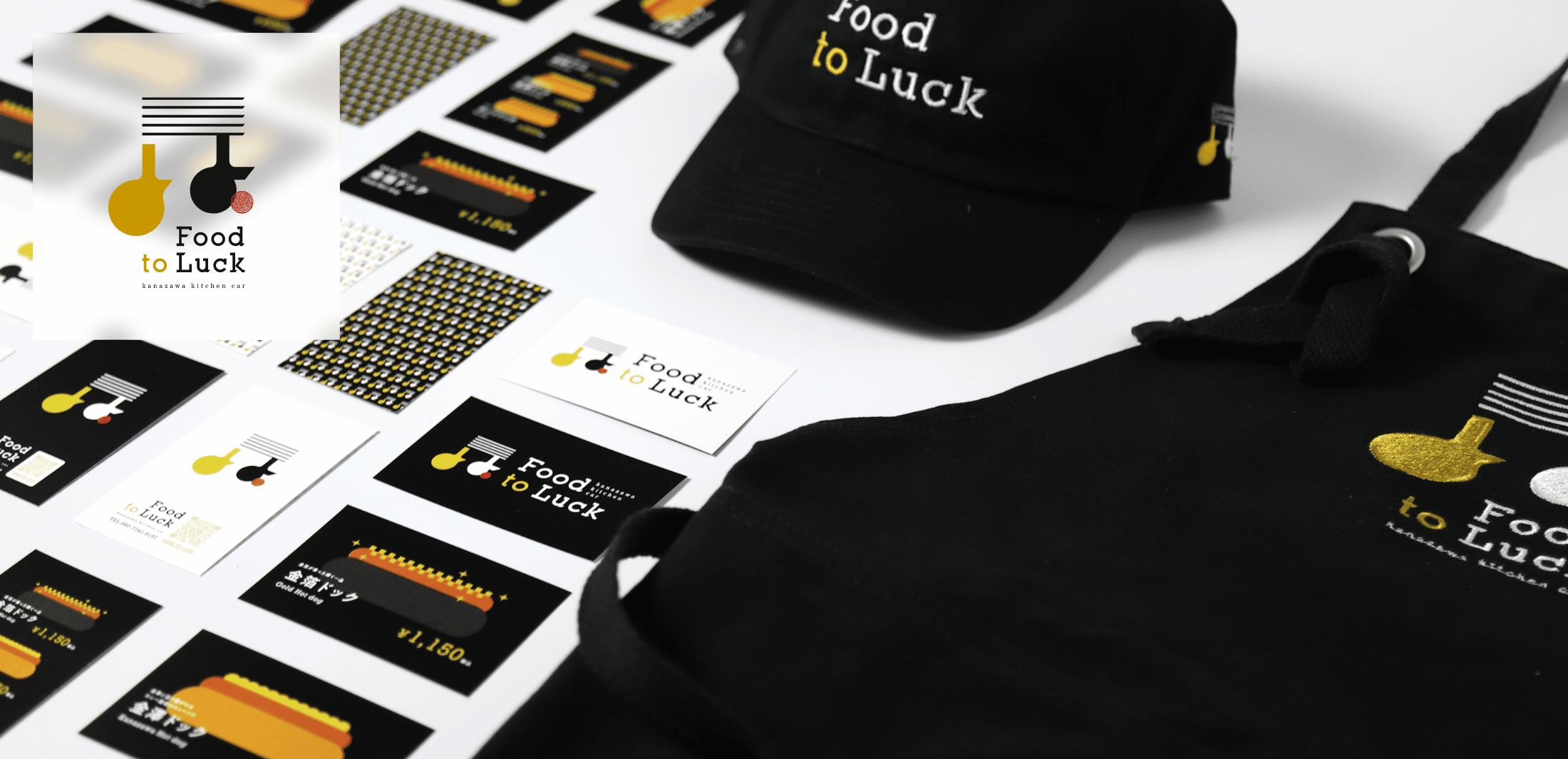

ロゴの制作ならCHICSにお任せください!

プレゼン資料や提案書を仕上げていくなかで、ふと気になるのが「ブランドの顔」となるロゴの存在。名刺や資料、ウェブサイトなど、あらゆる場面で目に入るロゴは、見る人に強い印象を残し、信頼感を生む重要な要素です。

ブランドの象徴ともいえるロゴは、企業や商品の第一印象を決定づける重要な要素です。視覚的に認識しやすいロゴは、ブランドの印象を強く刻み込み、認知度向上や顧客の信頼獲得につながります。また、統一感のあるデザインは、競合との差別化を図るうえでも欠かせません。

CHICSでは、平均15年以上の業界経験を持つデザイナー陣が、ブランドの個性を活かしたロゴを制作。さらに、名刺やパンフレットなどのツール展開にも対応し、一貫したブランドイメージを構築します。

まずはちょっとした質問やご相談からでも大丈夫ですので、まずは気軽にお問い合わせください。

新規受付は毎月6件限定!お問い合わせはお早めに

関連記事

-

【外注先別】ロゴ作成依頼の費用相場を徹底比較!費用の内訳も紹介

会社やブランドの顔となるロゴ。ロゴ作成を外部に依頼する場合、費用についても気になりますよね。本記事では、ロゴ作成

-

ビジネスの歴史を刻む周年記念ロゴ!デザインの基礎と実践テクニックを紹介

周年記念ロゴは、「10周年」「50周年」「100周年」などの節目を迎えた際に、記念やお祝いとして作成されます。そ

-

退職金の相場はどれくらい?受け取れるタイミングと税金についても解説

退職する際に気になるのが退職金ですよね。本記事では、退職金の支給方法や相場、受け取れる時期などについて解説します

-

なぜブランドは大事なのか?その理由とブランディングが企業に与える効果を解説!

ブランディングは、顧客の心に企業イメージを印象づけたり競合と差別化したりする際などに重要です。本記事では、ブラン

-

【16社比較】信頼できるパッケージデザイン制作会社の選び方

本記事では、パッケージデザイン制作会社の失敗しない選び方や、おすすめのパッケージデザイン制作会社などを紹介してい

-

ビジネスにおいてなぜデザインが必要?ブランドイメージ強化や顧客の信頼感向上につながる理由

デザインはブランドの顔になる存在であり、独自性を表現する手段です。それだけではなく、デザインは顧客に信頼感を