RANKING

ロゴに使用できるフォント完全ガイド|商用・商標の注意点と選び方【無料相談あり】

ロゴ制作で迷いやすいのが、フォント選び。

おしゃれな書体を見つけても、「商用利用できるのか?」「商標登録は可能か?」と不安に感じる方も多いでしょう。

実は、フリーフォントのなかには、「商用OKでも商標NG」というケースがあります。

本記事では、ロゴに使用できるフォントの基本知識やライセンスの見分け方、選定のポイントをわかりやすく解説します。

安心して長く使えるロゴを作りたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

使用できるフォントを選ぶための前提知識

フォントには著作権があり、用途によって利用制限が異なります。

特に、商用利用がOKでも商標登録がNGな場合も多く、後に法的トラブルになるケースも。

ここでは、商用と商標の違いや、クレジット表記・加工禁止などのルールを整理し、安全に使用できるフォントを見極めるための基礎知識を解説します。

「商用」と「商標」の違い

「商用利用可」とは、有料・無料を問わず、企業や個人が営利目的で使用できるという意味です。

たとえば、パンフレットや広告、SNS投稿、Webサイトなどに使う場合が該当します。

一方で「商標登録可」とは、そのフォントを使ったロゴを法的に登録し、独占的に使用できるという意味です。

多くのフォントでは「商用OK」止まりのものが多く、「商標NG」と明記されているケースもあります。

今後ブランド展開を予定している場合は、たとえ現時点で出願予定がなくても、商標登録を許可しているフォントを選んでおくのがおすすめです。

規約に明記がない場合は、制作者サイトのFAQや問い合わせフォームで商標登録の可否を確認し、書面やメールで許諾を得ておくと安心です。

クレジット表記/加工禁止/要許諾の見分け方

ロゴに使用できるフォントを選ぶ際は、フォントごとに定められた利用ルール(ライセンス条件)の確認も重要です。

このルールを無視してしまうと、知らないうちに著作権違反になってしまう場合があります。

利用規約ページでは、「Credit」「Attribution」「Modification」「License」などの項目を確認し、以下の3点をチェックしましょう。

① クレジット表記必須=制作者を明記しなければならない

「クレジット表記が必要」と書かれているフォントは、制作者(デザイナー)の名前をどこかに記載する義務があります。

<例>

・Webサイトのフッターに「Font:〇〇 by △△」と書く

・パンフレットの隅に小さく明記する

表記の場所や形式を指定している場合もあるので、利用規約で必ず確認しましょう。

② 加工禁止=形を変えたり、トレースしたりしてはいけない

「加工禁止」とは、フォントの形そのものを変形や改造、複製してはいけないというルールです。

<例>

・文字を変形してロゴの形にする

・フォントをトレース(なぞって作り直す)する

また、フォントをアウトライン化して、カーニング(文字間の調整)をすることも制限される場合があります。

細かいルールですが、これを破ると制作者から使用停止を求められる可能性があります。

③ 要許諾=制作者への申請が必要なケース

「要許諾」と書かれている場合、商標登録や大規模な印刷物で使う前に、制作者へ申請して許可を得る必要があります。

承認まで数日〜数週間かかることもあるため、ロゴ制作のスケジュールに余裕を持つことが大切です。

許可を取らずに使うと、商標出願が認められなかったり、販売後にトラブルになったりする可能性があります。

もし「このフォントはロゴに使っていいの?」「商標登録しても大丈夫?」と少しでも迷ったら、専門家に相談するのが一番安全です。

\新規受付は毎月6件限定!今すぐ無料で相談する/

ロゴに使えるフォントの条件

ロゴに使用できるフォントを選ぶ際、見た目の印象だけで決めてしまうのは危険です。

「おしゃれ」「無料で使える」といった理由だけで選ぶと、商用利用不可や商標登録NGなどの制約にあとから気づく可能性があります。

特に企業ロゴは長期的に使うものだからこそ、法律面や運用面で問題のないフォントを選ぶことが重要です。

ここでは、ロゴに適したフォントを選ぶための、2つの基本的な条件を詳しく見ていきましょう。

1.商用利用を許可しているフォントを使用する

ロゴや名刺、Webサイト、パンフレットなどに使用する場合は、商用利用が明記されたフォントを選びましょう。

商用利用とは、営利目的での使用(=会社や店舗、サービスなどの宣伝・販売)を指します。

たとえば、「個人利用はOKだけど商用はNG」という無料フォントも多く存在します。

このようなフォントを企業ロゴに使うと、あとから著作権者から使用停止を求められる可能性もあります。

Google FontsやAdobe Fontsなどの公式サービスでは、商用利用が明確に許可されているため安心です。

選ぶ際は必ず「License(ライセンス)」欄に、「Commercial Use OK(商用利用可)」と記載があるかを確認しましょう。

2.商標登録を許可しているフォントを使用する

商標登録とは、そのロゴを「自社の独自のブランドとして独占的に使えるようにする」ための制度です。

しかし、すべてのフォントが商標登録に対応しているわけではありません。

ロゴを将来的に商標登録したい場合は、「商標登録可能」と記載されたフォントを選ぶことが重要です。

もし明記が見つからない場合は、フォント制作者や配布元に直接問い合わせ、明確な許諾を得ておくと安心です。

また、もう一つの選択肢として、プロのデザイナーにフォントを含めてロゴを作ってもらう方法があります。

デザイナーはフォントのライセンスや著作権にも精通しており、商標登録を前提とした安全な書体選定やカスタマイズにも柔軟に対応してもらえる可能性があります。

まずは、無料相談で、疑問や不安を相談してみるのがおすすめです。

\新規受付は毎月6件限定!今すぐ無料で相談する/

主なフォントの種類と特徴

ロゴに使用できるフォントを選ぶとき、種類の特徴を理解しておくと候補を一気に絞り込めます。

ここからは、和文と欧文それぞれの特徴を見ていきましょう。

和文(明朝・ゴシック・筆書・手書き)

同じ日本語でも、フォントの違いで印象が大きく変わります。

下表では、代表的な4種類の和文フォントの種類と特徴をまとめました。

和文フォントの特徴を以下の表にまとめました。

| フォントの種類 | 主な特徴・印象 |

| 明朝体 | ・線に強弱とウロコ(はね・止め)があり、上品で格調高い ・可読性が高く安定感がある |

| ゴシック体 | ・線幅が均一で視認性に優れる ・モダンで誠実な印象 ・汎用性が高い |

| 筆書体 | ・筆の流れや筆圧を再現 ・和の趣や伝統美を表現できる |

| 手書き文字 | ・やわらかく人間味がある ・親しみや温かみを演出できる |

同じ「ゴシック体」でも、角ゴシックは力強さ、丸ゴシックはやさしい印象を与えます。

欧文(Serif・Sans・Script・Display)

英語ロゴやブランド名の一部に欧文フォントを使用すると、デザイン全体に洗練された印象を与えることができます。

下表では、代表的な4種類の欧文フォントと特徴をまとめました。

| フォントの種類 | 主な特徴・印象 |

| Serif(セリフ) | ・文字の端に飾り(セリフ)がある ・伝統的で上品、安定感がある ・可読性が高く長文にも向く |

| Sans Serif(サンセリフ) | ・装飾がなくシンプル ・モダンでクリーンな印象 ・どんな媒体にも合わせやすい |

| Script(スクリプト) | ・筆記体のように流れる線が特徴 ・優雅で柔らかい印象 ・小さい文字では読みにくいことも |

| Display(ディスプレイ) | ・個性的で装飾性が高い ・ロゴなど短い文字で効果的 ・小さくすると可読性が落ちる |

和文と欧文を併用する場合は、文字の高さ(x-height)や太さ(ウェイト)のバランスを整えることが大切です。

Serif+明朝、Sans Serif+ゴシックなど、テイストを合わせると統一感が生まれます。

フォントは和文だけでも約3,000種類以上、欧文を含めるとその数はさらに膨大です。

そのなかから、自社のブランドに最適な書体を見極めるのは非常に難しいのではないでしょうか。

CHICS(シックス)では、ブランドの世界観や業種、ターゲット層を丁寧にヒアリングしたうえで、最適なフォントをご提案します。初回相談は無料ですので、まずは気軽にご相談ください。

\新規受付は毎月6件限定!今すぐ無料で相談する/

【無料版あり】ロゴに使用できるフォントを探せるサイト3選

ロゴに使用できるフォントを探すときは、商用利用や利用条件が明示された信頼性の高いサイトを使うのが基本です。

ただし、「掲載されている=安全に使える」とは限りません。

必ず利用規約を確認し、商標登録や改変可否などをチェックすることが大切です。

ここでは、ロゴ制作時のフォント探しに役立つ代表的な3つのサイトを紹介します。

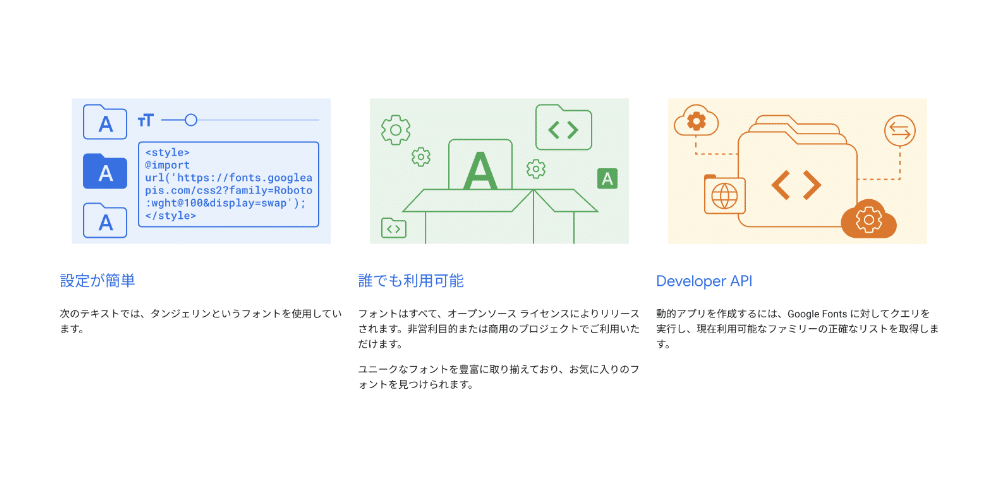

1.Googleフォント

出典:Google Fonts | Google for Developers

Googleが提供する無料のフォントライブラリ。

日本語・英語ともに種類が豊富で、Webサイトやデザイン制作で広く利用されています。

すべてのフォントが、オープンソースライセンス(SIL Open Font License)で配布されているのが特徴です。そのため、非営利・商用問わず、自由に利用できます。

個人サイトから企業ロゴまで幅広いプロジェクトで使用でき、法的にも明確なライセンス管理がされています。

2.Canva(キャンバ)

出典:【公式】Canvaの使い方 | 初心者でも簡単!デザインの作り方 記事一覧

デザインツールとして人気のCanvaでは、多くのフォントが利用可能です。

商用利用が可能なフォントもありますが、すべてのフォントが商標登録や改変に対応しているわけではありません。

最終的にロゴで使用する場合は、Canva内のライセンスページや制作者の規約を必ず確認しましょう。

試作段階でのアイデア出しや雰囲気確認には便利なツールです。

3.Adobe Fonts

Adobe Fontsとは、Adobe Creative Cloudのサブスクリプションに含まれるフォントライブラリサービスです。

利用者は、デスクトップアプリやWebサイトで、30,000種類以上の高品質なフォントを商用・非商用問わず利用できます。

フォントはPCに同期してPhotoshopやWordなどで使ったり、Webサイトに埋め込んだりすることが可能です。

プロのデザイナーが使うツールと連携しているため、試作・検証には最適です。

プロにロゴ制作を相談・依頼するメリット

ロゴ制作を自分で行う場合、フォントの選び方や商用利用の可否、デザインバランスなど、考慮すべき点が多くあります。

その点、プロのデザイナーに依頼すれば、単なるロゴ制作にとどまらず、以下のようなメリットを得られます。

| メリット | 内容 |

| ライセンス・法的リスクの確認 | 商用・商標登録の条件を調査し、問題のないフォント・素材を提案。 |

| ブランド戦略を踏まえた提案 | 業種・ターゲット層・理念を踏まえ、フォントや色、形状をトータル設計。見た目だけでなく「伝わるデザイン」に。 |

| 媒体に合わせた最適なデザイン | 名刺・看板・Web・SNSなど、あらゆる媒体で視認性・再現性を担保。拡大縮小しても美しく保てるロゴを設計。 |

| 一貫したブランド構築 | ロゴ制作だけでなく、名刺・封筒・WEBデザインなど全体を統一。 |

\新規受付は毎月6件限定!今すぐ無料で相談する/

フォントの使用が不安な方はCHICS(シックス)にご相談ください!

CHICSは、ロゴ制作をはじめ、名刺・封筒・Webサイトなど、ブランド全体のデザインを手がけるクリエイティブチームです。

私たちが大切にしているのは、「見た目の美しさ」だけでなく、「企業の理念や信頼をデザインで伝えること」。

企業の想いや強み、市場ポジションを丁寧にヒアリングし、言葉にできない価値をロゴやフォントに落とし込むことで、ブランドの個性を際立たせます。

まずはちょっとした質問やご相談からでも大丈夫ですので、まずは気軽にお問い合わせください。

\新規受付は毎月6件限定!今すぐ無料で相談する/

関連記事

-

アイデンティティとは?ビジネスで成功するためのロゴを作ろう!

アイデンティティという言葉をご存じでしょうか。ロゴデザインとアイデンティティは、密接に関係しています。そこで本記

-

法人化するなら覚えておきたい「開業費」と「創立費」の違い|会計処理方法も解説

開業費と創立費の違いは費用が発生した期間です。一部、開業費・創立費として計上できないものもあるため注意しましょう

-

事業承継の成功法!次世代リーダーに継がせるためのポイントを解説

事業継承をする方法は主に、親族内継承・親族外継承・M&Aの3種類あります。しかし、それぞれどういう事業継承なのか

-

【チェックリスト付き】開業に必要なアイテム一覧|失敗しない開業準備の秘訣とは?

成功するカフェ経営のためには、適切な開業準備が不可欠です。本記事では、開業に必要なアイテム一覧や資金調達方法、必

-

【一覧表あり】飲食店の開業に必要な届出・手続きを一挙紹介!届出先や対象店舗も解説

飲食店を開業する際には、さまざまな届出や手続きが必要です。必要な届出や手続きはお店の大きさや営業時間、提供するサ

-

ITツール導入に悩む創業者必見!IT導入補助金を利用して費用を抑えよう

IT導入補助金を利用すると、ITツールを導入する費用を抑えられます。原則返済が不要という点も大きなメリットです。