RANKING

リブランディングの失敗例から学ぶ注意点と成功させるポイント

「リブランディングに踏み切りたいけれど、うまくいくか不安」「過去にロゴを変えたら評判が悪化してしまった」そんな悩みや失敗経験をお持ちではありませんか?

本記事では、リブランディングの基本や、失敗事例に共通する原因、成功に導くための具体的なポイントなどを解説します。

目次

リブランディングとは?

リブランディングとは、既存のブランドが持つイメージやメッセージ、ビジュアルなどを時代や市場の変化に合わせて再構築する取り組みです。ターゲット層の変化や企業戦略の転換に応じて、ブランドの価値や印象を見直し、新たな形で顧客に伝え直すことが目的です。単なるロゴの変更ではなく、企業の本質的な姿勢を再定義する重要なプロセスです。

失敗が企業にもたらすリスクと影響

リブランディングは企業の再成長を支える一方で、失敗するとリスクも伴います。

たとえば、既存顧客が長年親しんできたロゴやメッセージを急に変えてしまうと、「企業らしさが失われた」と感じさせてしまい、ブランドへの信頼を損ねかねません。また、社内で新たなブランド戦略に対する理解や共通認識が欠けていると、サービスや対応の質にバラつきが生じ、企業イメージの一貫性が崩れます。

さらに、従業員のモチベーション低下や取引先からの不安視といった二次的な悪影響が広がることもあります。リブランディングは慎重に、全体像を見据えたうえで進めることが大切です。

リブランディングの失敗事例

リブランディングは魅力的な変化をもたらす一方で、過去には市場の期待を裏切ってしまったケースもあります。ここでは、「GAP」と「トロピカーナ」の事例を紹介します。

GAPロゴの変更

アパレルブランドGAPは2010年、長年親しまれてきたロゴを変更。しかし、新ロゴは顧客からの支持を得られず、デザインに対する批判が殺到しました。その結果、わずか1週間で元のロゴに戻すという異例の対応を迫られました。この一件は、ブランドに対する顧客の愛着とリブランディングの影響力の大きさを浮き彫りにしました。

トロピカーナのパッケージ変更

ジュースブランド・トロピカーナは2009年、商品のパッケージデザインを刷新しました。新デザインは従来のアイデンティティを損ない、顧客の混乱を招いたことで売上が約20%減少しました。最終的に元のデザインに戻りました。

リブランディング失敗の共通要因

リブランディングがうまくいかない背景には、いくつかの共通する落とし穴があります。多くの場合、顧客の声を無視した変更やブランドの本質的価値の誤解、社内外との情報共有不足が原因です。

また、短期的成果を狙った戦略やトレンドの安易な模倣も、ブランドの独自性を損ない、結果的に顧客離れを招くことになります。

ターゲット顧客のニーズを無視した変更

リブランディングで最も避けるべき失敗のひとつが、顧客ニーズを置き去りにした一方的な変更です。ブランドを刷新する際に、企業側の意向だけでデザインやコンセプトを決定してしまうと、顧客の共感を得られず、長年築いてきた信頼を失う危険性があります。

特に、ロゴや商品名、メッセージなどの「顔」となる要素を大きく変える場合は慎重な判断が必要です。変化を歓迎する人がいる一方で、従来のブランドに強い愛着を持っている顧客も少なくありません。既存の価値を尊重しつつ、顧客視点での変化を意識しなければ、反発や離反につながる可能性があります。

ブランド価値を見誤る

リブランディングにおいては、「変えるべきもの」と「変えてはならないもの」の見極めが非常に重要です。企業の持つ本来のブランド価値や独自性を理解しないまま刷新を行うと、結果的にブランドのアイデンティティを失い、社内外の混乱を招く恐れがあります。

たとえば、見た目を洗練させようとしても、ブランドの「らしさ」が薄れれば、顧客にとっては別の企業に変わってしまったように感じられるでしょう。

ブランディングの本質は「本来の強みをどう活かすか」であり、その根幹を崩すような改変は、いくら新しくてもブランド力の低下を招きかねません。

社内外のステークホルダーとのコミュニケーション不足

リブランディングは、一部の部署だけで完結する作業ではありません。現場の従業員や取引先、株主など、多くのステークホルダーとの連携が欠かせません。成功には「一緒に作る」姿勢と、双方向の丁寧なコミュニケーションが欠かせません。

短期的な視点での戦略立案

リブランディングを短期的な売上回復や話題作りの手段として捉えると、長期的なブランド価値の構築に失敗する恐れがあります。一時的な注目を集めるデザインやコピーは、鮮度が落ちるとともに効果も薄れやすく、持続的なブランドの成長には結びつきません。

本来、リブランディングは企業の未来像を見据え、数年先までを見越して構築するべき戦略です。急ぎの変更や短絡的な判断では、企業の本質とずれた方向へ進んでしまうこともあります。

トレンド追随による独自性の喪失

流行のデザインやメッセージに安易に乗ることで、他ブランドとの差別化が難しくなります。リブランディングでは、あくまで自社らしさを基盤としながら、トレンドを上手に取り入れるバランス感覚が重要です。

流行に合わせるだけの表面的な変更ではなく、理念や価値観をどう表現するかを軸に据えたとき、はじめて「らしさ」と「新しさ」が共存する本質的なリブランディングが実現します。

リブランディングを成功させるためのポイント

リブランディングを成功に導くには、表面的な変更ではなく、深い洞察と緻密な計画が不可欠です。現状の課題把握からスタートし、顧客理解を深めたうえで、ぶれないブランドの核を再確認します。

また、社内外との連携とフィードバック体制、そして長期的な視野に立った戦略が、成功への土台を築きます。

現状分析と明確な目的設定

最初のステップは、ブランドの現状と課題を正確に把握することです。顧客データ、競合環境、自社の立ち位置を冷静に分析し、なぜリブランディングを行うのかという目的を明確にします。ここでのズレがあると、すべての施策が的外れになる可能性があります。

顧客インサイトの深掘り

表面的なニーズだけでなく、顧客が本当に求めている価値や感情に迫ることが重要です。アンケートやインタビューなどを通じて、顧客の行動の背景にある動機や不満を深く理解することで、ブランドが提供すべき方向性が見えてきます。

ブランドの一貫性と核心価値の再確認

リブランディングでは新しさを追求する一方で、ブランドの核となる価値やストーリーは守る必要があります。一貫性を持って伝えることで、顧客の信頼を維持しながら、新たな魅力を加えることができます。「変える部分」と「変えない部分」の見極めがカギです。

社内外への丁寧な情報共有とフィードバックの活用

ブランドを社内で定着させるには、全従業員が新しい方針やメッセージを理解し、行動に反映できるようにする必要があります。また、顧客や取引先など外部からの反応を適切に取り入れることで、改善を重ねながらブランドを育てることができます。

長期的視点でのブランド戦略の構築

ブランド価値は一朝一夕で築かれるものではありません。短期的な効果にとらわれず、5年、10年先を見据えたブランドビジョンを設計しましょう。持続可能な成長を視野に入れた中長期的な戦略こそが、強いブランドを育てる礎となります。

ロゴの制作ならCHICSにお任せください!

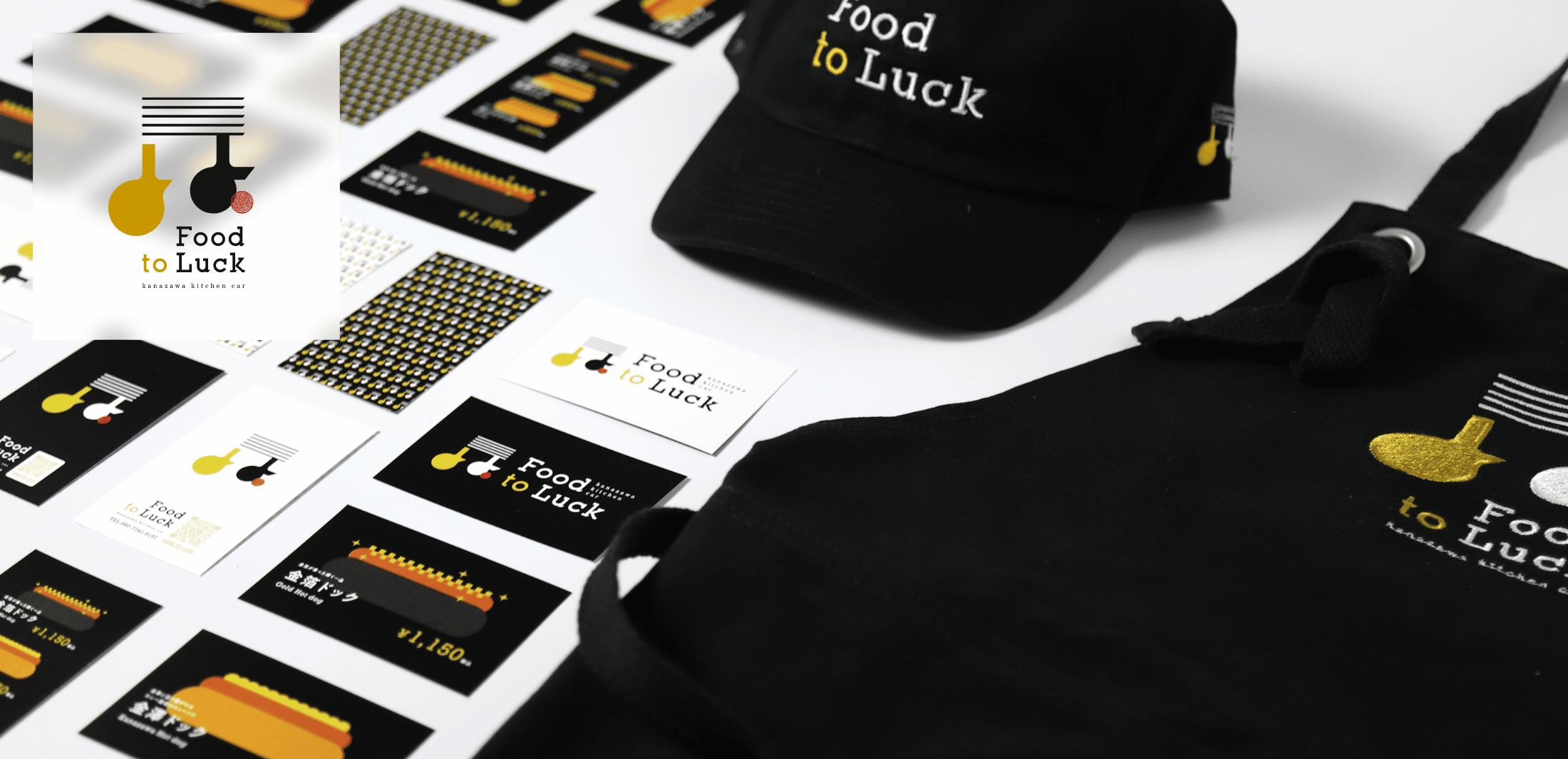

ブランドの象徴ともいえるロゴは、企業や商品の第一印象を決定づける重要な要素です。視覚的に認識しやすいロゴは、ブランドの印象を強く刻み込み、認知度向上や顧客の信頼獲得につながります。また、統一感のあるデザインは、競合との差別化を図るうえでも欠かせません。

CHICSでは、平均15年以上の業界経験を持つデザイナー陣が、ブランドの個性を活かしたロゴを制作。さらに、名刺やパンフレットなどのツール展開にも対応し、一貫したブランドイメージを構築します。

まずはちょっとした質問やご相談からでも大丈夫ですので、まずは気軽にお問い合わせください。

新規受付は毎月6件限定!お問い合わせはお早めに

関連記事

-

会社設立を1人でする方法は?費用やメリット・デメリットも紹介!

会社設立ができる法人形態は、「合同会社」「合名会社」「株式会社」の3つです。設立費用は法人形態によって異なります

-

法人化するなら覚えておきたい「開業費」と「創立費」の違い|会計処理方法も解説

開業費と創立費の違いは費用が発生した期間です。一部、開業費・創立費として計上できないものもあるため注意しましょう

-

起業時に利用できる補助金&助成金とは?損せず資金調達する方法

起業する上で必要な資金調達には、補助金や助成金制度の利用がおすすめです。原則返済の必要もなく、国や自治体、政府系

-

独立に向いている人と会社に残ったほうがいい人の特徴とは?独立するメリット・デメリットも紹介

会社を辞めて独立したいけれど、いざ辞めるとなるとなかなか勇気が出ない方も多いのではないでしょうか。本記事では、独

-

小さなカフェを開業したい!開業の流れや必要な資金、成功させる3つのポイントを紹介

小さなカフェを開業したいと思っている方に向けて、本記事では小さなカフェを開業するメリット・デメリットと具体的な開

-

独立後のストレスマネジメント:心と体の健康を保つ方法

独立してビジネスを始めることは、非常にやりがいのある一方で、ストレスが伴うことも少なくありません。