RANKING

初心者でも失敗しない!フライヤー作成の基本ステップとデザインのコツ

フライヤーは、お店の集客やイベント告知に欠かせません。

しかし、いざ作ろうと思っても「何から始めればいいのかわからない」「デザインに自信がない」と悩んでいる方も多いではないでしょうか。

実はフライヤー作成は、ちょっとした基本を押さえれば、初心者でも効果的なものが作れます。本記事では、フライヤー作成の基本ステップからデザインのコツをご紹介します。

目次

フライヤー作成を始める前に知っておくべきこと

「フライヤーを作って配ればお客様が増えるはず!」と考える方は多いですが、実は作り始める前に押さえておくべき基本ポイントがあります。

目的やターゲットが曖昧なまま作ってしまうと、見栄えはよくても効果が出にくいフライヤーになりがちです。

まずは基礎を理解してから作成に取りかかりましょう。

フライヤーとチラシの違いは?

「フライヤー」と「チラシ」という言葉は、一般的には以下のように使い分けられます。

・フライヤー:イベント告知やキャンペーンなど、短期的に効果を狙う印刷物。デザイン性が重視される。

・チラシ:スーパーの特売広告など、大量配布を前提とした販促物。情報量が多め。

目的に合わせてどちらを作るのかを意識すると、効果的な紙面構成ができます。

フライヤーが効果的なシーン(店舗集客・イベント告知など)

フライヤーは特に以下のようなシーンで効果を発揮します。

・新規オープンやリニューアルの告知

・期間限定イベント・キャンペーンの案内

・地域密着型の店舗集客(カフェ、美容室、ジムなど)

「今すぐ知ってほしい情報」を届けるのに適しているため、スピード感のある集客に最適です。

フライヤー作成の基本ステップ

フライヤー作成は「デザイン」から始めるのではなく、まず目的・ターゲット・仕様をしっかり決めることが大切です。

ここを曖昧にすると、せっかく作っても効果が出にくいフライヤーになってしまいます。

目的を明確にする(集客・認知・販売促進)

まずは「このフライヤーで何を達成したいのか」をはっきりさせましょう。

目的によって載せる情報もデザインも大きく変わります。

<例>

・集客が目的の場合(カフェの新規オープン告知、体験レッスンの募集など):店舗の場所・営業時間・アクセス情報を強調することが重要。

・認知が目的の場合(新ブランドの立ち上げ、団体の活動紹介など):ロゴやブランドストーリーを伝えることを重視。

・販売促進が目的の場合(期間限定セール、キャンペーンの告知など):「割引率」「期間」「特典」など、即行動を促す情報を目立たせることがポイント。

目的を決めずに「とりあえずお店のことを全部載せよう」とすると、情報が散漫になりがちです。

ターゲットを明確にする

目的を決めたら、次は「誰に読んでほしいか」を決めます。

<具体例>

・年齢層(20代女性/ファミリー層/シニアなど)

・ライフスタイル(学生/会社員/主婦/自営業など)

・行動パターン(SNSで情報収集する/駅前でチラシをよく受け取る/地域イベントに参加するなど)

例えば、同じカフェでも「学生をターゲットにするフライヤー」と「シニアをターゲットにするフライヤー」では、キャッチコピーも写真も配布場所も大きく変わります。

ターゲットを絞るほど、メッセージが明確になり「自分ごと」として読んでもらえる確率が高まります。

フライヤーのサイズ・枚数・配布方法を決める

フライヤー作成において「どのサイズで作るか」「何枚印刷するか」「どのように配布するか」は、デザインと同じくらい重要です。しっかりと計画しておくことで、費用対効果を高め、目的に合った集客につなげることができます。

フライヤーのサイズを選ぶ

フライヤーのサイズは、伝えたい情報量や配布シーンによって適切なものを選ぶ必要があります。

| サイズ | 特徴 | 向いている用途 |

| A4(210×297mm) | 最も一般的。情報量をしっかり載せられる。 | 店舗紹介、キャンペーンの詳細告知、大規模イベント |

| A5(148×210mm) | コンパクトで持ち歩きやすい。コストも比較的安い。 | 小規模イベント告知、ショップカード代わり |

| A6(105×148mm・はがきサイズ) | 小さくてシンプル。配布効率が高い。 | クーポン配布、短期間のプロモーション |

| B5(182×257mm) | A4より一回り小さく、読みやすさと持ち運びやすさのバランスがよい。 | 学校行事や地域活動の案内 |

| 変形サイズ | 正方形や細長い形など、印象に残りやすい。 | ブランドイメージ重視のフライヤー、アートイベントなど |

枚数の目安を考える

必要枚数は「ターゲット人口×配布エリア」で考えると現実的です。

・小規模イベント(ワークショップ、個人の展示会など):100〜500枚

・店舗のキャンペーン(飲食店、美容室など):1,000〜3,000枚

・広域に周知したい場合(地域イベント、セール告知など):5,000枚以上

「余ってしまうのはもったいない」と思う方も多いですが、配布のチャネルを増やすほど効果が出やすいので、余裕を持った枚数を準備するのがおすすめです。

配布方法を決める

フライヤーは「誰に届けたいか」によって、配布方法も変える必要があります。

| 配布方法 | 特徴 | 向いているターゲット |

| ポスティング | 地域住民に幅広く届けられる。広範囲をカバー可能。 | 主婦層、地域密着型のビジネス |

| 手渡し配布(駅前・イベント会場など) | ターゲット層を狙いやすく、直接アピールできる。 | 学生、若年層、イベント来場者 |

| 店頭設置 | 自然に興味を持った人に持ち帰ってもらえる。長期設置が可能。 | リピーター、近隣の来店者 |

| 同梱配布(商品発送に同封) | 既存顧客に再来店や追加購入を促せる。 | ネットショップ顧客、既存客向け |

デザイン初心者でもできる!フライヤー作成のコツ

フライヤーは「デザインセンスがないと難しい」と思われがちですが、基本ルールさえ押さえれば初心者でも十分に見やすく魅力的なものが作れます。

ここでは、押さえておきたい4つのコツをご紹介します。

レイアウトの基本

デザインでまず大切なのは「読みやすさ」です。フライヤーは手に取って数秒で「読むか捨てるか」が決まってしまうため、情報がスッと目に入る構成にしなければなりません。

特に意識したいのは「Zの法則」です。

人の視線は左上から右上、左下、右下へと「Z字」を描いて動きます。この動線上にキャッチコピーや目玉情報を置くと読んでもらいやすくなります。

また、情報には必ず優先順位をつけましょう。「伝えたいことを一番上、その補足を次に、詳細は小さく」という順番に整理すると、紙面全体がすっきりまとまります。

フォントと色の選び方

次に気をつけたいのが文字と色です。どちらも「統一感」があるだけで一気にプロっぽく見えます。

フォントは2〜3種類に絞りましょう。

タイトルや見出しは太めで存在感のあるゴシック体、本文は読みやすい明朝体や丸ゴシックなどが基本の組み合わせです。種類を増やしすぎると素人感が出てしまうので注意が必要です。

色については、ベースカラーを1色決め、その上にアクセントカラーを1〜2色加えるのがおすすめです。例えば落ち着いたネイビーを基調にして、アクセントに明るいオレンジを使うと「信頼感+注目度」を演出できます。

重要な日付や割引率などはアクセントカラーで目立たせると、自然と視線を集められます。

写真・イラストを効果的に使う方法

フライヤーに掲載する写真は、画質にとにかくこだわりましょう。できるだけ明るく鮮明な写真を使うのが鉄則です。

また、写真ばかりではなくイラストやアイコンを取り入れると、視覚的に情報が整理され、親しみやすさも出ます。

例えば「アクセス情報」の部分に地図アイコンを入れるだけでもわかりやすくなります。

ここで大事なのは「余白とのバランス」。

大きな写真をドーンと入れるとインパクトは出ますが、周囲のスペースを活かさないとごちゃついて見えてしまうので注意しましょう。

QRコードやSNSを載せて集客につなげる

フライヤーは「見てもらうこと」がゴールではありません。そこから実際の行動につなげることが重要です。

そのためには必ずQRコードを入れましょう。予約フォームや店舗サイト、InstagramやLINE公式アカウントに直接飛べるようにすれば「気になったらすぐアクセス」が可能になります。

SNSのアイコンを目立つ位置に配置しておくのも有効です。「探さなくてもすぐ見つかる」ことでフォロー率や来店率は大きく変わります。

つまり、フライヤーは単なる紙媒体ではなく「デジタルへつなぐ架け橋」として設計するのがポイントです。

フライヤーの作り方3パターン

フライヤーを作る方法は大きく分けて「自分で作る」「テンプレートを活用する」「プロに依頼する」の3つです。それぞれの特徴を理解して、自分に合った方法を選びましょう。

自分で無料ツールを使って作る

代表的なのはCanvaや Adobe Express、PowerPointなどです。

これらは無料で始められ、直感的に操作できるので、デザイン初心者でも扱いやすいのが魅力。テンプレートを選んで文字や写真を差し替えるだけで、フライヤーが作れます。

ただし、デザインの自由度には限界があり、他と似たデザインになってしまう可能性もあります。「まずは低コストで試してみたい」という方に向いている方法です。

テンプレートを活用して効率的に作成する

印刷会社や、デザインサービスが提供しているテンプレートを利用する方法もあります。

これらは印刷に最適化されているため、仕上がりの品質が安定しているのが特徴です。

短時間で高品質なものを作りたいときに便利で、特に時間がないときには強い味方になります。

ただし、デザインが他社と似通ってしまう可能性がある点には注意が必要です。個性を出したい場合にはカスタマイズを加える工夫をしましょう。

プロに依頼する

「しっかりブランドイメージを作りたい」「重要なイベントで失敗できない」といった場合は、プロのデザイナーに依頼するのがおすすめです。

数万〜数十万円と費用はかかりますが、オリジナリティのある高品質なデザインが仕上がり、目的に合わせた戦略的な提案も受けられるのが大きなメリットです。

依頼するときは「目的」「ターゲット」「予算」を明確に伝えることが成功のポイントです。イメージに近いデザイン事例を見せて共有するのも効果的です。

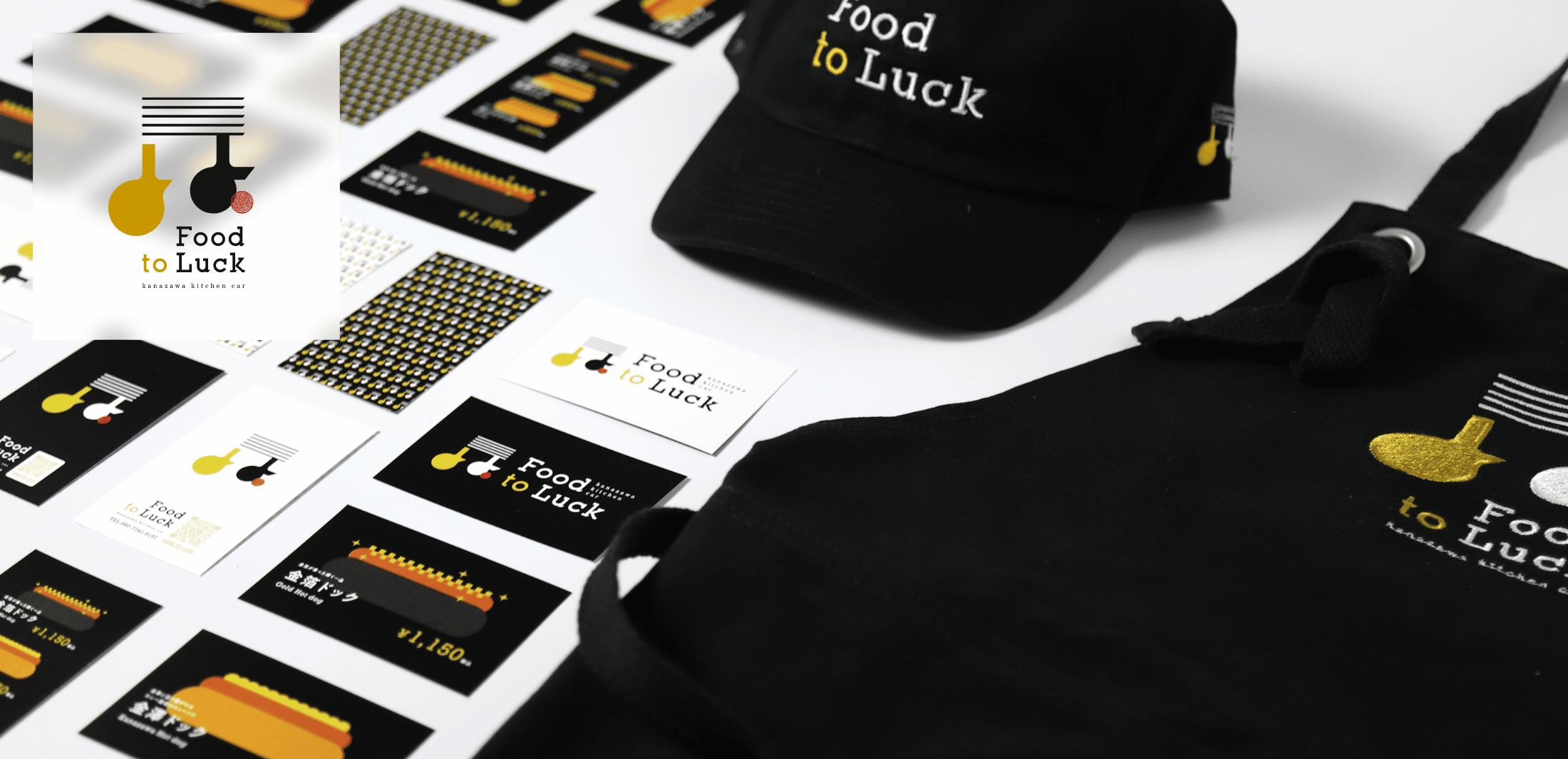

ロゴ制作・フライヤー制作ならCHICSにお任せください

「デザインに自信がない」「フライヤーを作ってみたけど、思うように効果が出ない」

そんな方は、プロに相談してみるのも一つの選択肢です。

CHICSでは、ブランドの魅力を引き出すロゴ制作を中心に、集客に直結するフライヤーデザインも承っています。単にデザインを作るだけではなく、目的やターゲットに合わせた提案を行い、「伝わる」「行動につながる」制作を心がけています。

まずはちょっとした質問やご相談からでも大丈夫ですので、まずは気軽にお問い合わせください。

新規受付は毎月6件限定!お問い合わせはお早めに

関連記事

-

法人成りする際の準備費用は?費用節約のポイントも解説

個人事業主にはなくても、法人成りは定款の登録費用や登録免許税がかかるほか、設立後も税金や社会保険料などの費用が発

-

かわいいロゴはどうやって作る?ロゴがかわいい企業・ブランド5選も紹介

一口にかわいいロゴと言っても、その定義はさまざまです。かわいいロゴを作成したいと思っている場合はまず、「かわいい

-

東京都で起業する方必見!活用できる創業補助金・助成金を紹介

勤めていた会社を辞めて独立し、東京都で起業を考えている方や学生で起業を考えている方も多いと思います。しかし、起業

-

もう迷わない!アイコンの作り方&ツールまとめ|ロゴ活用のメリットも紹介

「アイコンを作りたいけど、どのツールを使えばいい?」「自社に合うデザインって何?」そんな疑問がある

-

旅館ロゴの必要性とは?デザインのポイントを事例付きで解説!

旅館にとってロゴは、ブランドイメージを表現して顧客に覚えてもらうためにも重要です。しかし、ロゴの使い方や活用方法

-

和風ロゴを採用している企業・ブランド5選!作成ツール・アプリやサービスも紹介

和風カフェやレストランなどを開業する予定のある方の中には、和風のロゴを作成したいと考えている方もいらっしゃるので