RANKING

孤独な独立から仲間との協業へ:デザイン起業の進化の形

こんにちは、デザイン業界で活躍されている皆様、そしてこれから独立を考えているデザイナーの皆様。

デザイン業界の働き方は、今まさに大きな転換期を迎えています。

かつてデザイナーの独立といえば、一人で黙々と作業に向き合う孤独な道というイメージがありました。確かに自由な働き方や自分の感性を存分に発揮できる魅力はありますが、同時に営業活動の負担、スキルの偏り、プロジェクトの規模限界など、様々な壁に直面することも少なくありません。

最近注目されているのが「協業」という新しいビジネスモデル。個々の才能や専門性を持ち寄り、共に創造するスタイルです。

実はこの協業という形態が、多くのデザイナーのキャリアや収入、そして何より創造性に革命的な変化をもたらしています。

この記事では、一人で戦うフリーランスから、仲間と共に大きな価値を生み出すデザインスタジオへの発展事例や、協業によって生まれる新たな可能性について詳しく解説します。

デザインの品質向上だけでなく、ワークライフバランスの改善や、より大規模なプロジェクトへのアプローチ方法まで、実践的な内容をお届けします。

「一人では限界がある」と感じている方、「もっと大きな仕事に挑戦したい」という方、そして「デザインの可能性を広げたい」すべてのクリエイターにとって、新たな視点となる情報が詰まっています。

デザイン業界の未来を切り拓く新しい働き方、協業の魅力と実践方法について、ぜひこの記事でご確認ください。

目次

1. デザイナーのための新時代ビジネスモデル:独立フリーランスから協業スタジオへの転換事例

デザイン業界で独立フリーランスとして活動していると、やがて「一人の力には限界がある」と感じる瞬間が訪れます。

クライアントの要望は多様化し、一人でこなせる仕事の範囲を超えた案件が増えてきたとき、多くのデザイナーが岐路に立たされます。

協業スタジオ

最近のトレンドとして注目されているのが「協業スタジオ」という形態です。

これは単なるシェアオフィスとは異なり、専門性の異なるデザイナーやクリエイターが緩やかに連携し、チームとして大型案件に取り組むモデルです。

BALCOLONY.

東京・中目黒にある「BALCOLONY.」は、グラフィックデザイナー、UIデザイナー、イラストレーターなど異なる専門性を持つクリエイターが集まった協業スタジオとして知られています。

かつては独立フリーランスだったメンバーが、互いの強みを活かして共同で仕事を受注する仕組みを構築しました。

Graf

大阪・中崎町の「Graf」は、家具デザイナー、空間デザイナー、グラフィックデザイナーなどが集まり、ブランディングから空間設計までをワンストップで提供するクリエイティブ集団として進化しています。

彼らの特徴は、個々のメンバーが独立した活動も続けながら、大型プロジェクトでは協業する柔軟な体制にあります。

この協業モデルへの転換がもたらす最大のメリットは、単価の高い大型案件を受注できるようになることです。

例えば、店舗のブランディングプロジェクトでは、ロゴや名刺などのグラフィック要素から、インテリアデザイン、ウェブサイト制作まで一貫して手がけることができます。

精神的な安定

また見逃せないのが、孤独な作業環境から解放されることによる精神的な安定です。

フリーランスデザイナーの多くが「一人で全てを決断する重圧」や「仕事の偏り」に悩んでいます。

協業スタジオでは、アイデアの共有や相互批評が日常的に行われるため、クリエイティブの質が向上するだけでなく、メンタルヘルスの改善にも繋がっています。

もちろん、課題もあります。収益の分配方法や意思決定プロセス、スタジオの方向性の擦り合わせなど、組織運営の難しさは避けられません。

しかし、これらを乗り越えた先にある可能性は、個人では到達できない領域への挑戦です。

実際に転換を成功させた「TAKT PROJECT」の創設者は「個人の才能に依存するモデルから、多様な専門性を組み合わせる協創モデルへの移行は、今後のデザインビジネスの主流になる」と語っています。

次世代のデザインビジネスは、孤高の天才ではなく、異なる才能が共鳴し合う場から生まれるのかもしれません。

独立フリーランスとしての限界を感じているデザイナーにとって、協業スタジオへの転換は、キャリアの新たなステージへの扉を開く選択肢となりつつあります。

2. 孤独なクリエイターから強いチームへ:デザイン業界で成功する協業の秘訣とは

デザイン業界での独立は、自由な創造性を発揮できる一方で、孤独との闘いでもあります。

多くのデザイナーが「ひとりで全てをこなす」状態から脱却し、より大きな成功を収めるためには、協業という選択肢が不可欠です。

実際、Adobe社の調査によれば、チームでの協業を取り入れたデザイン会社は、単独で活動する事業者と比較して収益が平均40%高いというデータもあります。

自分の強みと弱みを正直に評価

まず協業の第一歩は、自分の強みと弱みを正直に評価することから始まります。

例えばグラフィックデザインが得意でもWebコーディングに苦手意識があるなら、そこを補完できるパートナーを見つけることが重要です。

株式会社CREATIVE DRIVEの代表取締役である江口カンさんは「自分の弱点を認め、その部分を得意とする仲間と組むことで、プロジェクトの質が飛躍的に向上した」と語っています。

協業形態

協業形態も様々です。プロジェクトベースでの一時的なコラボレーション、業務提携、合同会社設立など、状況や目標に応じた選択が可能です。

特に近年はリモートワークの普及により、地理的制約なく最適なパートナーを見つけられる環境が整っています。

クリエイティブエージェンシーの「UltraSuperNew」は東京と複数の海外拠点をつなぎ、国際的なクリエイターネットワークを構築しています。

しかし成功する協業には、明確なルール設定が不可欠です。

収益分配、クレジット表記、意思決定プロセスなど、後にトラブルとなりがちな事項は事前に明文化しておくべきです。

多くの場合、協業の崩壊は仕事の質ではなく、こうした基本的な取り決めの曖昧さから生じます。

コミュニケーションツールの活用

SlackやAsana、Figmaなどのコラボレーションツールを使いこなすことで、物理的な距離を超えた緊密な連携が可能になります。

デザインスタジオ「Commune」ではプロジェクト管理ツールを導入したことで、メンバー間の情報共有が30%効率化され、納期の遅延が大幅に減少したと報告しています。

相互学習

さらに協業の大きなメリットは、相互学習の機会が得られることです。

異なるスキルセットを持つ仲間との協働は、自身のスキル向上にも直結します。

デザインファーム「nendo」の佐藤オオキ氏は「多様な専門性を持つチームメンバーとの協業が、自分自身のデザイン視点を常に更新してくれる」と述べています。

孤独なクリエイターからチームへと進化するこの過程は、単なるビジネスモデルの変更以上の意味を持ちます。

それは創造性の拡張であり、より大きな社会的インパクトを生み出す可能性への道です。

デザイン業界で真に成功するための協業は、互いの強みを活かし、弱みを補完し合う関係性を構築することから始まります。

3. 一人では限界がある?デザイン起業家が語る、仲間と創る新しいビジネスの可能性

デザイン業界での独立は、自由な創造と引き換えに孤独との闘いでもあります。

多くのデザイナーが「ひとりスタジオ」から始めますが、事業が成長するにつれて壁にぶつかることも珍しくありません。

案件の複雑化、納期の短縮、多様なスキルの必要性など、一人では対応しきれない課題が山積みになっていきます。

「最初は自分のビジョンだけで突き進むことに価値を感じていました。でも大型プロジェクトを失注し続けた経験から、チームの必要性を痛感しました」と語るのは、現在6人のクリエイティブスタジオを経営する元フリーランスデザイナーの佐藤氏です。

協業のメリットは単なる作業分担だけではありません。

異なるバックグラウンドを持つ仲間との協働は、思いもよらないアイデアを生み出す土壌となります。

UI/UXデザインを得意とする山田氏は「プログラマーとの日常的な会話から、技術的制約を逆手に取ったデザインソリューションが生まれた」と協業の創造性を強調します。

また、精神的な支えという側面も見逃せません。

デザイン業界特有の創造的な行き詰まりや、クライアントとの調整における心理的負担は、共に歩む仲間がいることで大きく軽減されます。

「誰にも相談できず悩んでいた時期と比べ、心の余裕が違う」というデザイナーの声は少なくありません。

協業形態も多様化しています。

正社員として雇用する従来型だけでなく、プロジェクトベースでの協力関係、スキルに特化したフリーランスネットワークの構築、さらには複数のデザイン事務所による合同会社設立など、状況に応じた柔軟な連携が広がっています。

特に注目されているのが「分散型スタジオ」の形態です。

物理的なオフィスを持たず、オンライン上で緩やかにつながるデザイナー集団は、低コスト運営と地理的制約からの解放を実現しています。

「東京のクライアントと仕事をしながら、地方在住のデザイナーと協業できる環境が、私たちの創造性を高めている」と語るのは、リモート主体のデザインファーム創業者の田中氏です。

もちろん、協業にはコミュニケーションコストや利益分配の問題など、新たな課題も伴います。しかし多くのデザイン起業家が「困難を上回るメリットがある」と口を揃えます。

デザイン業界での協業は、単なるビジネス拡大戦略ではなく、クリエイティブの質そのものを高める手段として認識されつつあります。

一人の才能には限界があっても、協力することで無限の可能性が開かれるのです。孤高のデザイナーから、仲間と共に成長するクリエイティブ集団へ。

デザイン起業の新たな進化形が、業界に新しい風を吹き込んでいます。

4. デザイン業界の働き方改革:個人の才能を最大化する協業プラットフォームの作り方

デザイン業界では長らく「孤高の天才」のような個人の才能が崇拝される風潮がありました。

しかし現代のデザインビジネスは、複数の専門性を持つ人材が協業することでより大きな価値を生み出す方向へと進化しています。

個人の才能を最大限に引き出しながら、チームとしての成果を最大化する協業プラットフォームの構築方法について解説します。

専門性を尊重する柔軟な組織設計

協業プラットフォームの第一歩は、各メンバーの専門性を明確に認識し尊重することです。

Adobe CreativeCloudのようなツールがデザインワークフローを統合したように、組織もUIデザイナー、グラフィックデザイナー、コピーライター、マーケターなど各専門家の強みを活かせる設計が重要です。

IDEO社の取り組みは参考になります。彼らは「T型人材」という概念を重視し、一つの専門領域を深く掘り下げつつ、他分野への理解も持つ人材を集めることで、革新的なデザインソリューションを提供しています。

デジタルと物理的な共創空間の設計

協業を促進するためには、物理的・デジタル両面での環境整備が欠かせません。

物理空間では、サンフランシスコのデザインスタジオFrogのように、自由に意見交換できるオープンスペースと集中作業のためのクローズドスペースをバランスよく配置することが効果的です。

デジタル環境では、FigmaやSlackといったリアルタイムコラボレーションツールを活用し、場所や時間の制約を超えた協業を可能にします。

特にFigmaの登場はデザインプロセスを根本から変革し、デザイナー同士だけでなく、クライアントやエンジニアとのシームレスな協働を実現しました。

公正な評価と報酬システムの構築

協業モデルの最大の課題は公正な評価と報酬分配です。

デザイン界では特に「誰のアイデアか」という帰属の問題が生じやすく、モチベーション低下につながることがあります。

この課題に対し、ニューヨークのデザインエージェンシーUeno(現在はAvaloによる買収後)は、プロジェクト貢献度を可視化するシステムを導入し、チーム全体の成果と個人の貢献のバランスを取った評価方法を実践していました。

また、協業プラットフォームではプロジェクトの規模や内容に応じて、固定報酬と成果報酬を組み合わせたハイブリッドモデルが効果的です。

特にデザイン成果が企業の業績向上に直結する場合、その効果に応じた成果配分を行うことで、高品質なアウトプットへのモチベーションを維持できます。

継続的な学習と知識共有の仕組み

デザイン業界は技術やトレンドの変化が早く、常に学び続ける必要があります。

協業プラットフォームでは、個人の成長とチーム全体のスキルアップを同時に進める仕組みが重要です。

Airbnbのデザインチームでは「Design Language System」という共通言語を構築し、デザイナー間の知識共有を効率化しています。

また定期的な社内ワークショップやナレッジベースの構築により、個人の気づきをチーム全体の財産として蓄積する文化を作っています。

最適な協業相手を見つけるマッチングシステム

デザインの協業プラットフォームで成功を収めるには、プロジェクトと人材のマッチングが極めて重要です。

フリーランスマーケットプレイスのToptalでは、スキルだけでなく価値観や働き方の相性も考慮したマッチングアルゴリズムを採用し、高い顧客満足度を実現しています。

自社でプラットフォームを構築する場合は、単純なスキルマトリックスだけでなく、過去の協業実績やコミュニケーションスタイルなども含めた多面的な評価軸を設けることで、適材適所の人材配置が可能になります。

デザイン業界の協業プラットフォームは、個人の才能と多様性を最大限に活かしながら、従来の個人事業主モデルでは実現できなかった大規模・複合的なプロジェクトにも対応できる可能性を秘めています。

適切な仕組みづくりにより、デザイナーたちは創造的な仕事に集中しながら、経済的にも安定したキャリアを築くことができるのです。

5. フリーランスの壁を超える:デザイナーが選ぶべき「共創」という新たなキャリアパス

フリーランスデザイナーとして活動していると、いつか必ず「壁」にぶつかる瞬間が訪れます。

‘案件の限界、単価の頭打ち、孤独な作業環境、スキル向上の停滞…。多くのデザイナーがこの壁に直面し、キャリアの岐路に立たされています。

しかし、デザイン業界では新たな働き方の潮流が生まれています。

それが「共創」というキャリアパスです。ここでは、フリーランスの限界を超えるための具体的な選択肢として「共創」の可能性を探ります。

一人の限界を超える共創の力

フリーランスデザイナーの最大の弱点は「一人」であることです。

どんなに優れたスキルを持っていても、時間、体力、知識には限界があります。

大規模プロジェクトの獲得や、多角的な提案が難しくなるのはこのためです。

共創では、異なる専門性を持つデザイナー同士が協業することで、一人では到達できない品質とスケールを実現できます。

例えば、UIデザイナー、グラフィックデザイナー、モーションデザイナーが連携することで、クライアントに対して総合的なブランディングソリューションを提供できるようになります。

実績あるデザイン共創の形態

実際に成功している共創の形態には様々なパターンがあります。

1. デザインコレクティブ

Toko Designのような小規模なデザイナー集団が、フラットな関係性で特定のプロジェクトに取り組む形態

2. コラボレーティブスタジオ

Pentagramのように、独立したパートナーがスタジオを共有しながらも、個々のクリエイティブ自律性を保つモデル

3. プロジェクトベースの連合

特定のプロジェクトごとに最適なチームを組み、終了後は解散する流動的な形態

共創がもたらす経済的メリット

共創は単なる精神的サポートだけでなく、ビジネス面でも大きなメリットをもたらします。

共創への第一歩を踏み出す方法

共創という選択肢に興味を持ったら、まずは以下のステップから始めてみましょう。

1. 自分の得意分野と苦手分野を明確にする

何を提供でき、何を補完してほしいのかを整理する

2. 小さなコラボレーションから始める

一回限りのプロジェクトで信頼できるパートナーと協業してみる

3. コミュニティに参加する

Adobe XDのユーザーグループやデザインミートアップなど、同業者と交流できる場に積極的に参加する

4. 共同ワークスペースを活用する

WeWorkやThe Hive Jinnanなどのコワーキングスペースは潜在的パートナーとの出会いの場になる

フリーランスデザイナーとしての道を極めることも素晴らしい選択ですが、「共創」という新たなキャリアパスは、個人の限界を超え、より大きな可能性へと扉を開いてくれるでしょう。

孤独な闘いから仲間との挑戦へ—デザイナーのキャリア進化において、共創は次の大きなステップとなるかもしれません。

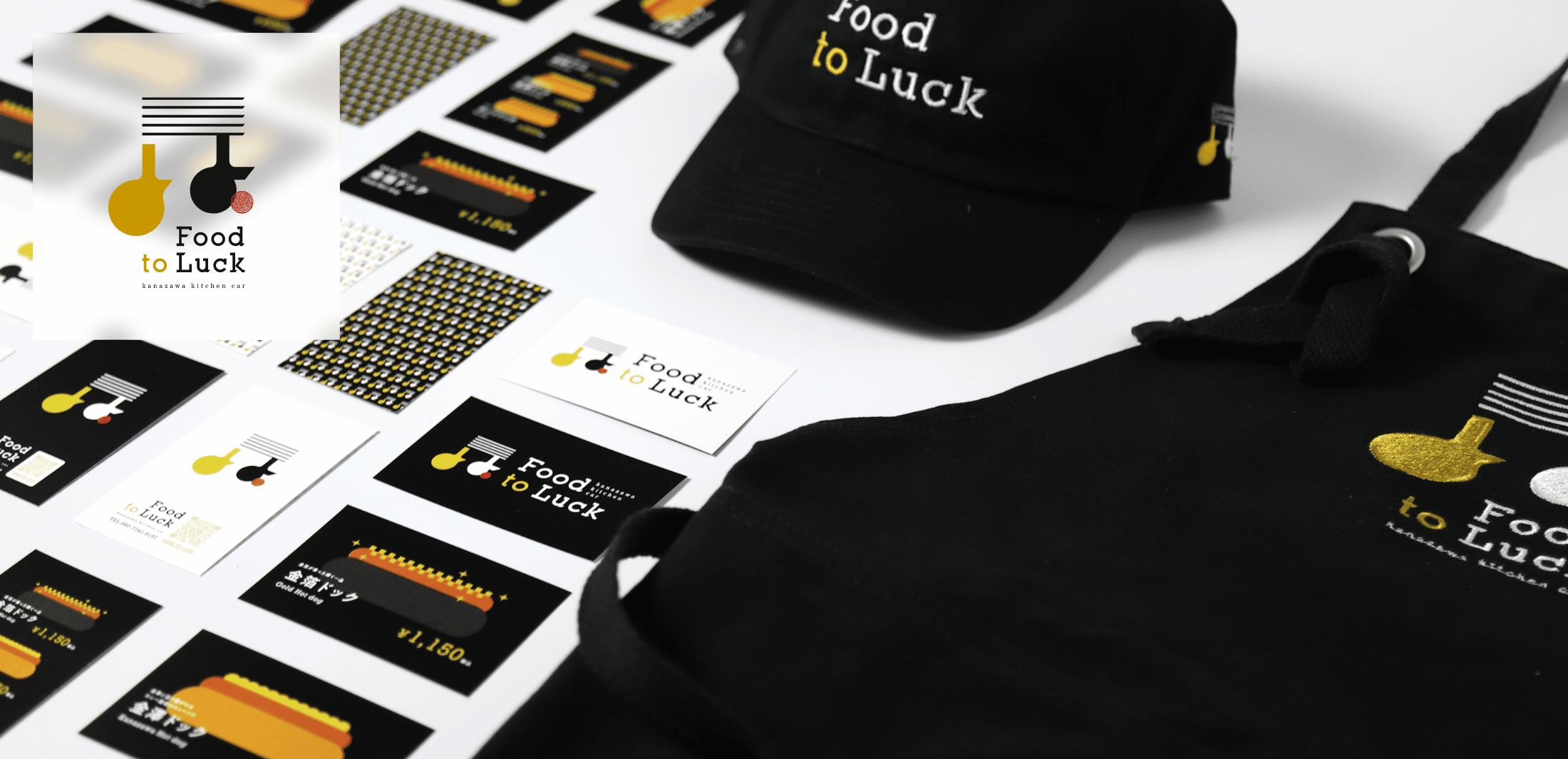

ロゴ制作ならCHICS(シックス)にお任せください!

CHICS(シックス)は、企業や団体・個人のロゴマークを手掛けるロゴ制作のエキスパート集団です。

グラフィックデザイナー陣は業界経験平均15年以上であるため、経験を生かした唯一無二の作字・ロゴデザインの提案が可能です。

まずはちょっとした質問やご相談からでも大丈夫ですので、まずは気軽にお問い合わせください。

新規受付は毎月6件限定!お問い合せはお早めに

関連記事

-

ブランディングにおけるロゴの役割とは?優れたロゴデザインの特徴も解説

マーケティング戦略のひとつにブランディングがあります。本記事では、ブランディングを実施するメリットや、ブランドを

-

早期退職を考えている方必見!退職金の相場と老後資金の貯め方を紹介

早期退職は自由な時間の確保や夢の実現に近づく一歩です。本記事では、退職金の仕組みや相場を詳しく解説します。さらに

-

独自のデザインで市場を制覇!成功する起業家の共通点

ビジネスの世界で成功を収めるためには、他の競争相手との差別化が重要です。その中でも、デザインの力を

-

独立を彩るデザインの魔法

独立を考えている皆様にとって、デザインは単なる美的要素を超えた重要なビジネスツールです。 この記事

-

退職の期間を見極める!正社員からパートまで、それぞれの適切な退職タイミングとは?

会社を退職したいけれど、「なかなか言い出せない」「何日前に言えばいいの?」と気になっている方もいらっしゃるでしょ

-

起業家のためのデザイン思考ワークショップ

こんにちは、皆さん。起業家の皆さんにとって、革新的なアイデアを生み出し、それを実現するための手法は